ARAKKËN, O CEARENSE VIKING

Vitor de Athayde Couto

Os novos ricos dos anos 70 usavam camisas e gravatas de cores berrantes e paletós com ombreiras. Quem captou essa imagem cafona, contemporânea do Abba, com suas capangas, cintos e sapatos de fivelão, foi o cearense Didi Mocó, nos Trapalhões. Ele vestia roupas da Mesbla, com etiquetas à mostra, para provar que a roupa era nova.

Não bastassem os privilégios do regime militar, os locupletados ainda queriam ser nobres. Mas novos ricos raramente lêem livros. Nos obscuros anos de chumbo, livros coloridos só serviam para decorar suas estantes. Os decoradores compravam livros por metro. Só não podiam comprar a Enciclopédia Larousse, porque tinha capa vermelha. Os agentes da censura diziam que isso era coisa de comunista, e que Larousse significava “A Rússia”. Nas fotos da revista Manchete (ainda não existia “Caras”) viam-se sub-celebridades fazendo pose diante de metros de livros coloridos que decoravam salas de estar. Arquivos de fotos podem provar que essa mania de fazer pose na frente de bibliotecas não é de hoje. É de ôôôje! – como dizem os baianos, com sabedoria.

Sem mercado para livros, as editoras passaram a produzir brasões, impressos em papel, com vários nomes de famílias. Escravos africanos, vendidos no Brasil, recebiam os mesmos sobrenomes dos donos. É daí que vem esse murundu de Silvas e Souzas, e outros nomes muito comuns, predominantemente portugueses. Um líder do movimento negro informou ser essa a razão de existirem muitos Oliveiras no Recôncavo Baiano. Assim, é fácil deduzir por que os novos ricos brasileiros não tinham nenhuma dificuldade de encontrar seus “brasões”. Além do nome, havia representações de armas, escudos, elmos, crescentes, estrelas, até sãos jorges combatendo dragões.

Nos últimos meses, vem-se observando uma onda de novos ricos, fardados e togados, em busca de suas origens. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Mais uma vez os empresários redescobrem esse promissor nicho de mercado da vaidade humana. Grandes laboratórios lucram com o DNA de cidadãos dispostos a pagar para identificar seus antepassados. Lucram com os pagamentos dos usuários do serviço e sabe-se lá o que fazem com informações genéticas dos clientes, dados pessoais ultra sensíveis. Foi aí que um pessoal do Ceará resolveu gastar a sua fortuna. Um laboratório americano concluiu que o DNA dos cearenses analisados é 17,7% viking.

Memes à parte, muita gente ainda crê nas narrativas de guias turísticos, com base nos Schwenhagens e Dänikens da vida, que “comprovaram” serem os vikings os primeiros ocupantes do Piauí. Quando Erich visitou as Sete Cidades, encontrou logo uma “prova”: seu guia, embora fosse nativo, chamava-se Walkyr. Mas ele ainda não tinha visto nada. Hoje, os recém-nascidos têm nomes mais complicados do que os dinamarqueses.

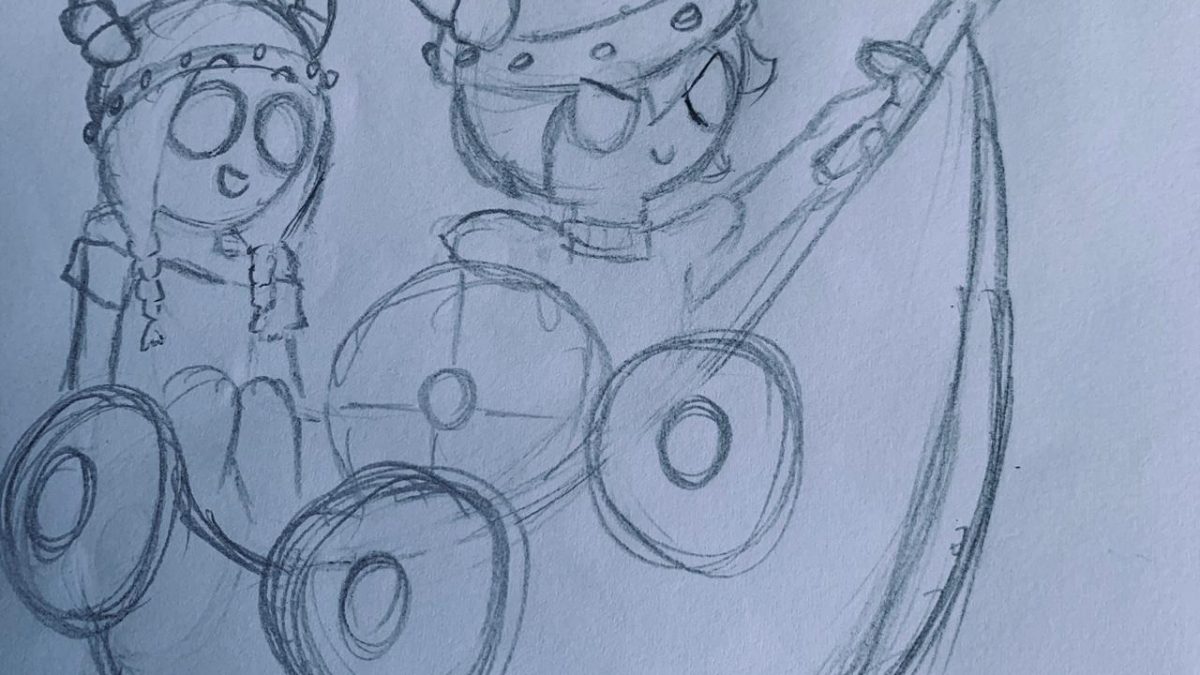

Foi aí que Arakkën Studart, um cearense faceiro, já de posse do seu valioso título pago com dólares americanos na Blackstone-Ancestry, o laboratório que comprovou sua ascendência escandinava, resolveu botar no Google a palavra-chave “viking”. Ao clicar em imagens, assustou-se com o que viu: todos os seus antepassados tinham chifres!

Já desconfiando da esposa, dona Francisca Britto (sic), gritou por socorro a São José de Alencar e confessou: Sou índio, sim! Melhor ser Tabajara do que viking chifrudo!

Tadim do Arakkën. Ele não sabe que vikings capacetados com chifres só existem em Hollywood e na internet. Mesmo assim, muitos brasileiros compram esses capacetes chinguelingues quando visitam a Dinamarca. Afinal, turismo também é cultura, né?

Falando em cultura, um cearense amigo meu visitou a casa de Sherlock Holmes, em Londres e comprou souvenirs. Eram réplicas da capa, chapéu, lupa, cachimbo, tudo igualzinho ao que o famoso detetive usava no mundo real… do sanatório geral.

Elementar, meu caro Watson – frase que o senhor Holmes nunca disse.

Desenhos de Diana Couto, 13.